2017年的那个秋拍之夜,注定被载入中国收藏史的史册。北京保利拍卖厅内,气氛紧张得仿佛能点燃空气,所有人的目光都聚焦在那一幅即将被定价的瑰宝——齐白石的《山水十二条屏》。当拍卖师手中的槌子重重落下,以9.315亿元的天价成交时,全场沸腾,这不仅仅是一幅画作找到了新主人,更是一个信号,宣告中国艺术品市场正式冲破1亿美元的大关,开启了一场波澜壮阔的收藏革命。

点击打开图片链接vv

从1993年中国收藏家协会成立算起,这场以改革开放为时代底色的收藏热潮,如同一股不可阻挡的洪流,席卷了整个华夏大地。最新的数据令人咋舌,中国收藏大军已膨胀至9000万人之巨,这一数字,超过了古代四轮收藏热潮参与人数的总和,彰显着中国收藏市场前所未有的繁荣。

全民收藏的时代特征

点击打开图片链接vv

在这场收藏狂欢中,收藏队伍的扩大化令人瞩目。在这9000万收藏爱好者里,民营企业家已然成为中坚力量。他们凭借雄厚的财力,频繁出没于各大拍卖会,竞拍那些动辄千万甚至过亿的天价艺术品。王健林就是其中的典型代表,他对近现代书画作品情有独钟,其收藏的傅抱石《下山图》等作品,都价值连城。这些企业家不仅热衷于竞拍,还纷纷投身私人博物馆的建设。马未都的观复博物馆,以丰富的藏品和独特的展览方式,成为国内私人博物馆的标杆;苏宁博物馆则依托苏宁集团的强大实力,展示了大量的古代书画、瓷器等珍贵文物,在民营经济领域掀起了一股传统文化的回流浪潮。

点击打开图片链接vv

收藏群体的年轻化趋势同样显著。曾经 “少年玩鸽,老年买宝” 的传统观念,在新时代被彻底打破。新一代藏家成长于信息爆炸的时代,他们对新鲜事物充满好奇,对文化价值有着独特的理解,将 “玩物增智” 和 “玩物增资” 奉为新的收藏信条。据相关调查显示,在各大拍卖会上,30 - 45岁的年轻藏家占比逐年上升,在一些新兴的收藏品类,如当代艺术、潮玩手办等领域,年轻藏家的身影更是随处可见。他们通过线上线下相结合的方式,参与收藏活动,为收藏市场注入了源源不断的活力。

点击打开图片链接vv

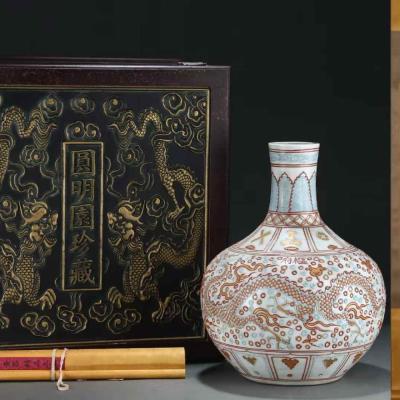

而藏家的学者化,则是这场收藏热潮中最深刻的变革。如今的收藏者,不再仅仅满足于拥有一件藏品,更渴望深入了解艺术品背后的文化内涵和历史价值。他们查阅大量的文献资料,请教专业的学者专家,甚至亲自参与学术研究,出版学术专著。收藏家刘益谦对鸡缸杯的收藏,引发了社会各界对成化斗彩瓷器的研究热潮,他本人也积极参与相关学术讨论,分享自己的收藏心得。还有许多藏家举办专题展览,将自己的藏品与公众分享,其研究深度和广度,让不少专业学者都为之赞叹。

点击打开图片链接vv

文化与资本的深度融合

这一场收藏热潮的本质,是文化与资本的深度联姻。当苏轼的《木石图》以4.6亿港元成交,当一件件国宝级艺术品拍出令人咋舌的天价,这些天文数字的背后,是金融资本在艺术品市场的华丽转身。艺术品市场不再是单纯的文化交流场所,而是演变成了文化价值、资本价值和审美价值的结合体。

点击打开图片链接vv

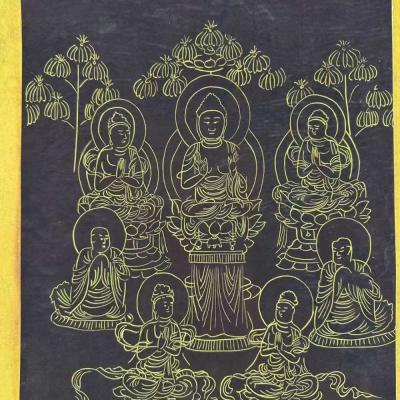

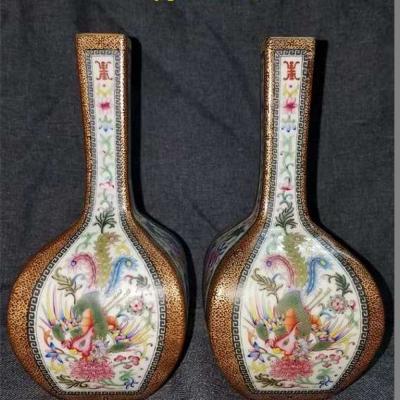

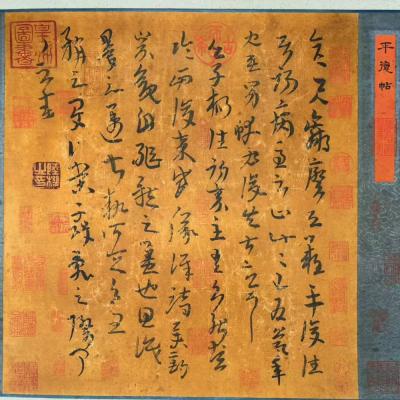

从文化价值来看,这些艺术品承载着中华五千年文明的基因,是历史的见证者和文化的传承者。一幅古代书画,能让我们领略到古人的笔墨情趣和审美意境;一件精美的瓷器,蕴含着当时的工艺水平和社会风貌。它们是中华民族的精神瑰宝,具有不可估量的文化意义。

点击打开图片链接vv

资本价值在当下的收藏市场中也愈发凸显。在楼市调整、股市低迷的经济背景下,艺术品投资凭借其独特的抗通胀属性,成为了与房地产、证券并驾齐驱的第三大投资方式。据统计,过去十年间,中国艺术品市场的年平均回报率达到了15%左右,一些稀缺的精品艺术品,回报率更是高达数倍甚至数十倍。艺术品成为了投资者眼中的优质资产,吸引着大量的金融资本涌入。

点击打开图片链接vv

以中国嘉德、北京保利等为代表的大型拍卖公司,每年的成交额屡创新高。2023年,中国嘉德秋拍总成交额达到了38.2亿元,北京保利秋拍总成交额更是突破了40亿元。这些拍卖公司不仅为艺术品交易提供了平台,还通过专业的鉴定、评估和营销服务,推动了艺术品市场的规范化和专业化发展。

点击打开图片链接vv

除了传统的拍卖模式,艺术品金融化也在不断探索创新。艺术品基金、艺术品信托、艺术品抵押贷款等金融工具应运而生。一些银行推出了艺术品抵押贷款业务,为藏家提供了资金周转的便利;艺术品基金则通过集合投资的方式,让普通投资者也能参与到艺术品投资中来。虽然这些金融工具在国内还处于发展初期,但它们的出现,标志着中国艺术品市场正朝着更加多元化和国际化的方向迈进。

历史长河中的收藏浪潮

点击打开图片链接vv

回顾中国历史,曾先后出现过四次收藏高潮。第一次高潮出现在宋代,宋徽宗虽在治国方面饱受争议,但他对艺术的热爱和推崇,成就了宋代艺术的巅峰。他设立了皇家画院,网罗天下画家,编纂了《宣和画谱》《宣和书谱》等艺术典籍,使得书画创作和收藏之风盛行。当时的都城东京,古玩市场热闹非凡,古器成为了价值不菲的商品,就连著名词人李清照也是收藏大军中的一员。

点击打开图片链接vv

明代晚期嘉万时期,迎来了第二次收藏高潮。这一时期,资本主义萌芽在中国诞生,社会经济繁荣,文化艺术也得到了长足发展。以民间收藏家项元汴为首,文人詹景凤、祝枝山、文征明、董其昌等纷纷参与收藏,他们对藏品的品鉴和研究,推动了收藏文化的发展。项元汴被誉为 “私家收藏史上无人逾越之高峰”,其个人所藏字画古董,足以撑起半部中国艺术史。

点击打开图片链接vv

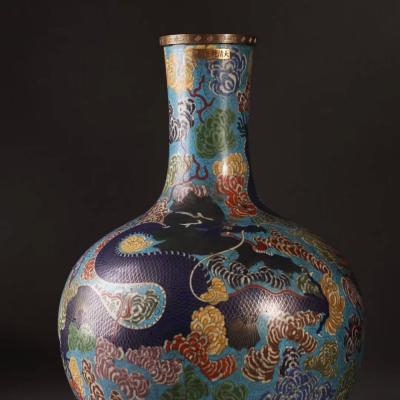

清代康乾盛世,是第三次收藏高潮。这一时期,社会安定,国库充盈,乾隆皇帝对古玩字画的喜爱达到了痴迷的程度,他本人堪称古今第一大藏家。在他的带动下,权贵阶层纷纷效仿,大量制作精美的器物、历史遗留的文物古玩等被收藏。民间的扬州大盐商们也以收藏为乐,他们雄厚的财力为收藏市场注入了强大的动力。当时的工艺品无论是工艺还是质量,都达到了极高的水平,“乾隆工” 成为了高品质的代名词。

点击打开图片链接vv

晚清到民国时期,是第四次收藏高潮。由于社会动荡,清朝遗老遗少为了维持生计,纷纷出售古玩,而新兴的权力阶层则希望通过收藏有文化积淀的物品来彰显自己的社会地位。北洋政府时期,高官们上任后的第一件事往往就是购置府邸,并以收藏品装饰。同时,国外对中华文化的垂涎,使得大量文物被抢夺或贩卖到异国他乡,这一时期,古玩行业高度繁荣,北京琉璃厂、东四牌楼、东华门、炭儿胡同等成为了专业集中经营古玩的街道。在这一时期,也涌现出了一批爱国收藏家,如张伯驹先生,他为了收藏珍贵字画,不惜卖掉自己的大宅子,甚至差点因此丢了性命。

点击打开图片链接vv

与前四次收藏高潮相比,当下的第五次浪潮有着本质的区别。从资本规模来看,呈指数级增长。在古代,收藏更多是文人雅士、权贵阶层的小众爱好,资本参与度较低。而如今,随着中国经济的飞速发展和金融市场的不断完善,大量的金融资本涌入收藏市场,使得艺术品的价格屡创新高。中央美院艺术市场研究中心主任指出:“未来十年,没有金融资本支撑的艺术品交易将举步维艰。” 这一观点深刻地揭示了资本在当下收藏市场中的重要地位。

点击打开图片链接vv

从参与人数来看,古代的收藏热潮参与者主要集中在少数阶层,而现在,收藏已经成为了全民参与的文化活动。9000万收藏大军涵盖了社会各个阶层,从企业家到普通上班族,从年轻人到老年人,大家都在以自己的方式参与到这场文化盛宴中来。

点击打开图片链接vv

在这个充满机遇和活力的时代,9000万人的收藏选择,正在重塑中国财富的密码,也在书写着中国文化传承与创新的新篇章。我们有理由相信,随着中国经济的持续发展和文化自信的不断增强,中国的收藏市场将迎来更加辉煌的明天。