近几年,文物备案一直是藏友们热议的话题。

一方面民间藏友觉得离自己很远,备不备案的与自己没什么关系;

另一方面又隐约觉得这事可能会影响自己的收藏和交易。

那么,民间的文物备案,到底是保障藏品权益的好事,还是会给藏家带来麻烦呢?

这就成为了当下许多人关注的焦点。

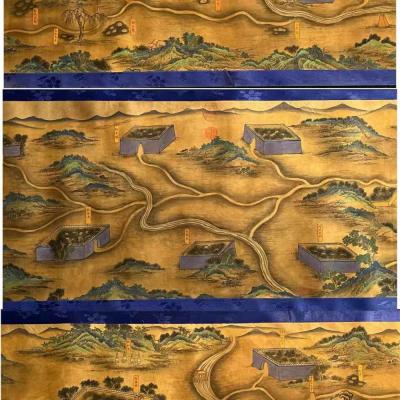

点击打开图片链接vv

从2025年开始,全国57个城市或将推行民藏文物备案,覆盖北京、上海、苏州等核心区域,可通过“全国文化市场技术监管与服务平台”实时查询备案进度。

虽然官方尚未公布完整的备案名单,但根据新法的实施策略,各地的备案中心估计逐步对民间藏品开放。

目前,较为正规的备案方式是向当地文物局提交申请,或者通过具有相关资质的文化公司进行备案。

对于来历不明或不符合相关规定的文物,主管部门不会采取没收措施,而是会在审核阶段予以驳回,不予备案登记。

这是为了规范市场、保护藏家,但也带来了一些新问题。

比如,备案后的藏品是否更有保障?

或者,一些私藏的东西,备案后反而会暴露风险,影响交易?

那备案到底是好事还是麻烦事,哪些文物适合备案,哪些不适合?

点击打开图片链接vv

本文将深入分析民藏备案的利与弊,帮助你了解如何应对这个即将改变古玩市场的全新规则。

无论你是老牌藏家还是新晋玩家,了解这一政策的细节,才能在未来的市场中立于不败之地。

一、迷局与困顿:民间收藏的“备案焦虑”从何而来?

民间收藏圈子里流传着一句话:“盛世藏古董,乱世买黄金。”

近年来,随着全民收藏热潮的兴起,数以亿计的文物艺术品散落民间,却始终笼罩着一层若隐若现的迷雾。

藏家们手握祖传的明清瓷器、宋元字画,或是从拍卖行重金竞得的青铜重器,面对“备案”二字时,往往陷入两难境地——有人视其为“紧箍咒”,担忧备案暴露私藏招致麻烦;

有人将其奉为“护身符”,指望一纸证书能让藏品身价倍增;

更有人被江湖掮客忽悠,花高价办理“野鸡备案”,最终花的钱打了水漂。

这种集体焦虑的根源,实则是政策认知的断层与市场秩序的错位。

一方面,《文物保护法》第五十条白纸黑字写明“公民通过继承、购买、交换等方式合法收藏的文物受法律保护”,但具体到备案操作层面,地方执行标准不一、信息公示滞后,导致“衙门朝南开,规矩说不清”的困局。

另一方面,某些打着“国家备案”旗号的商业机构,利用藏家“证书崇拜”心理,将备案包装成“文物身份证”,甚至宣称“没备案的藏品就是黑户”,这种偷换概念的营销话术,恰如古玩行当里的“做旧术”,把清水搅成了浑汤。

更深层的矛盾,则在于民间收藏的“双重身份困境”。

那些传承有序的“开门货”,藏家本就理直气壮;但那些说不清来历的“生坑器”,持宝人难免心里打鼓。

一位苏州的老藏家曾坦言:“我爷爷那辈从大户人家收来的官窑瓷,难道还要去找死人开证明吗?”

这话直接反映了很多藏家对“合法来源”这个概念的狭隘理解。

他们觉得,既然是从老一辈人手里来的东西,凭什么还要去证明它的来源?

这也说明了民间收藏和制度之间的认知差距,很多藏家习惯了口口相传的“家族传承”,但在制度化、标准化的现代管理体系下,这种依靠家族私授、口耳相传的传承模式,终究难以规避权属不清、真伪存疑的问题。

点击打开图片链接vv

二、法理经纬:备案制度的“三把标尺”与执行脉络

《文物保护法》第五十条这条“护宝令”条款中“依法继承、购买、交换”的六字真言,既为民间收藏划定了合法性边界,也暗含了备案的逻辑起点——确权方能护权。

但藏家常误读“合法来源”即等同于“传承有序”,实则法律更关注“当下合法”。

例如一件元代青花瓷,若从海外拍卖行合法竞得,即便无法追溯至明清藏家,只要提供拍卖凭证、完税证明,便属“干净身份”。

这种“向前看”的立法智慧,恰如古玩行里“看新不看旧”的规矩,旨在打破“唯传承论”的桎梏。

备案制度的落地,依托三大政策引擎:

《动产登记办法》:将文物艺术品纳入动产担保范畴,要求抵押、质押必须备案。此举如同给藏品装上“金融引擎”,让深宅大院的“压堂货”变身银行保险库的“硬通货”。

《艺术品经营管理办法》:针对拍卖行、画廊等经营主体,这条“紧箍咒”专治“假拍洗白”、“故事会式营销”等行业痼疾。

试点城市创新机制:苏州、南京等地推出的“登记交易制度”,允许藏家凭备案证书免缴文物拍卖特别税。这类“政策红包”,正逐步消解“备案无用论”的市场偏见

点击打开图片链接vv

庙堂与江湖的共生,备案体系的执行架构,呈现出“一体两翼”格局:

庙堂中枢:国家文物局通过“全国文化市场技术监管与服务平台”,构建全国统一的备案数据库,其权威性犹如收藏界的“玉牒金册”。

江湖辅助:一些民间备案机构,利用微观痕迹采集、区块链存证等技术,为藏品打造“数字胎记”,但这种“民造路引”的效力边界,恰似古玩市场的“保真协议”——可作交易背书,难成法律铁证。

点击打开图片链接vv