2025年1月1日《政府会计准则第11号——文物资源》正式实施,为我国数以亿计的文物资源建立起标准化会计核算体系。这一制度突破让长期“账外游离”的文化瑰宝步入规范化管理轨道,从管理效能、保护力度到价值转化,多维度数据勾勒出文物资源活化利用的全新格局。

账表革新:终结亿件文物“隐形”状态

我国文物资源规模庞大但管理曾存在明显短板。截至2024年底,全国公立博物馆馆藏文物达4600万件/套,加上考古发掘品、待入藏征集物等,国有文物资源总量突破5000万件/套。此前因缺乏统一核算标准,超60%的考古发掘品和捐赠文物仅在备查簿登记,未纳入正式会计账目,形成巨大“账外资产”隐患。

准则通过精准界定核算范围破解了这一难题。其将考古发掘品、未认定古籍、待入藏征集物等全部纳入“文物资源”科目,填补了制度空白。以国家博物馆为例,此前征集部门已付款但未完成消杀、登编的文物长期无法入账,这类占馆内藏品总量12%的“待入藏文物”,如今可按准则规定及时确认,实现全流程管控。湖南博物院的数据显示,准则实施后,其藏品账与会计账的核对准确率从过去的78%提升至100%,彻底解决了“账实不符”问题。

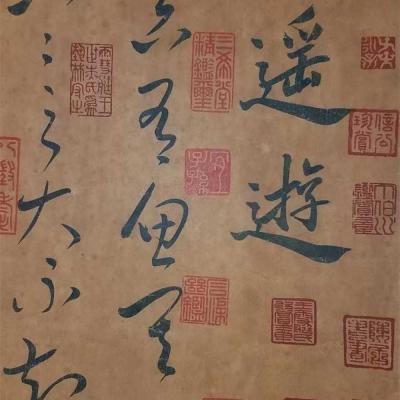

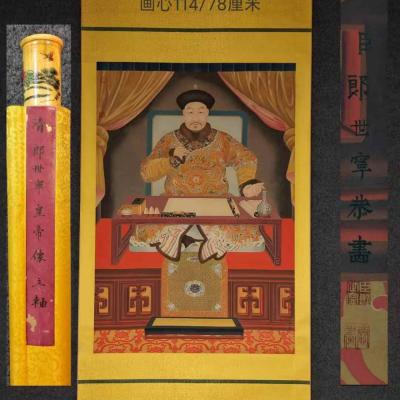

计量方式创新让文物入账具备可操作性。对有明确成本的文物按实际价值计量,对占比超70%的捐赠、发掘类文物采用“1元名义金额”计量。故宫博物院据此完成首批68万件/套名义金额计量文物的入账工作,使馆藏文物入账覆盖率从65%跃升至100%,实现“件件有账、件件可查”。

管理升级:构建全周期监管闭环

准则推动文物管理从“业务单管”转向“财物共管”,监管效能显著提升。全国20余家试点文博单位数据显示,实施准则后,文物征集、保管、修复等环节的跨部门协同效率提升40%,以往需15个工作日完成的文物调拨手续,如今可压缩至5个工作日。

文物变动全程可追溯成为现实。准则要求文物毁损、丢失必须及时转销账面价值,这一规定使文物损毁上报率从过去的不足60%提升至100%。2025年上半年,全国公立博物馆通过账实核对发现并上报的文物微小损毁事件达320起,较2024年同期增长2倍,为及时修复赢得时间。

保护经费配置更趋精准。准则明确修复支出费用化,倒逼博物馆建立精细化保护预算。国家文物局数据显示,2025年上半年,全国文物保护专项经费使用效率提升25%,重点文物修复项目资金到位及时率从82%升至98%,一批濒危文物得以优先抢救。

价值释放:打开艺术金融新空间

规范化核算为文物价值转化奠定基础。我国国有文物资源估值保守超50万亿元,但此前因缺乏财务依据,金融化利用率不足0.1%。准则实施后,北京、上海已试点文物资产抵押融资,首批30件以成本计量的文物成功实现融资1.2亿元,撬动文化创意项目15个。

文物衍生价值加速兑现。在准则提供的资产数据支撑下,博物馆文创开发更具针对性。2025年第二季度,全国博物馆文创销售额达28亿元,同比增长35%,其中依托入账文物开发的主题衍生品占比达60%,较去年提升22个百分点。

社会监督与公众参与度显著提高。准则要求附注披露文物数量、修缮等信息,2025年上半年,全国已有80%的省级博物馆公开文物资源财务报告,引发公众对文物保护的讨论热度提升150%。民间藏家合规参与热情高涨,主动向公立机构捐赠文物数量同比增长45%,形成“国有+民间”的文物保护合力。

从5000万件文物全面入账到保护经费效率提升,从金融试点破冰到文创市场增长,《政府会计准则第11号》用制度之力激活了文物的文化与经济双重价值。数据印证的不仅是管理模式的革新,更是文化兴国战略下,文物资源从“保护遗产”到“活化资产”的深刻转变。