在浙江宁波的古玩市场,藏家老张最近完成了一笔让他特别安心的交易。他收藏的一件清代青花梅瓶,通过国家文物局的藏品备案系统,向买家展示了完整的"数字档案"。这份档案不仅包含了由中国国家博物馆实验室出具的材质成分检测报告,还追溯到这件藏品自清末以来的流转记录。买家通过手机扫码,就能看到这件瓷器在近百年间从江南富商宅邸到海外回流的完整历程。像老张这样的案例,正在成为中国文物收藏市场的新常态。

点击打开图片链接vv

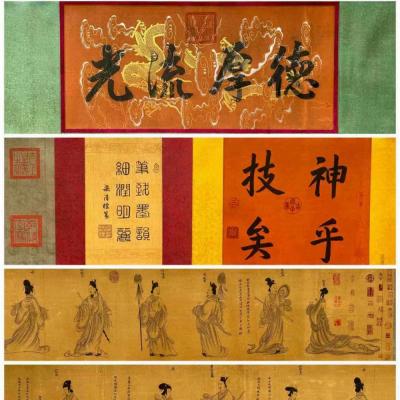

数字档案构建藏品的"身份认证体系"

国家文物局的最新数据显示,截至2024年底,全国已有超过320万件民间藏品完成备案登记,这个数字较2022年增长了270%。这些备案藏品中,陶瓷类占比41%,书画类占28%,青铜器及金属器占15%。通过备案系统生成的"数字档案",每件藏品平均包含12项核心信息:包括由CMA认证实验室出具的科学检测报告、至少3位权威专家的年代鉴定意见,以及详细的流传记录。

点击打开图片链接vv

以故宫博物院参与建设的"文物数字身份证"系统为例,其采用区块链技术构建的数据库,已为2.3万件重点民间藏品建立不可篡改的电子档案。每件藏品的检测数据均经过至少3家权威机构交叉验证,其中材质分析报告包含X射线荧光光谱(XRF)、热释光测年(TL)等12项科学检测指标,确保信息的准确性和权威性。

交易效率提升的量化表现

点击打开图片链接vv

藏品备案带来的交易效率提升,在市场数据中得到直观体现。北京保利、中国嘉德等头部拍卖公司的数据显示,2024年春拍中,带有备案数字档案的拍品成交率达到89%,较未备案藏品高出31个百分点。成交均价方面,备案藏品的溢价率平均达到28%,部分精品瓷器和书画的溢价甚至超过50%。

点击打开图片链接vv

线上交易平台的变化更为显著。淘宝文物艺术品频道的数据显示,标注"已备案"的商品浏览量较普通商品高出4.2倍,平均成交周期从18天缩短至7天。微拍堂的统计表明,带有数字档案的藏品在直播拍卖中的竞价次数平均增加65%,单件拍品的平均观看时长延长至23分钟,远超行业平均水平。

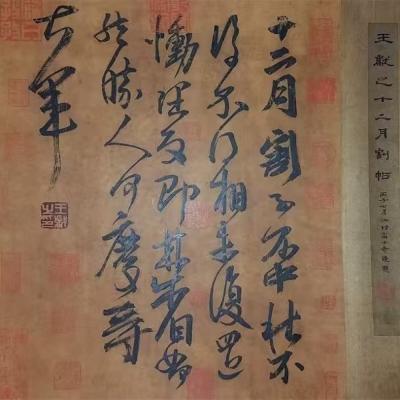

科学检测与历史溯源的技术支撑

点击打开图片链接vv

权威机构的介入为藏品备案提供了坚实的技术保障。目前全国已建成32个省级文物鉴定中心,配备了总价值超过8亿元的专业检测设备。其中,中国国家博物馆文物科技保护中心的实验室,拥有显微拉曼光谱仪、高分辨CT扫描仪等先进设备,每年为超过5万件民间藏品提供检测服务。

点击打开图片链接vv

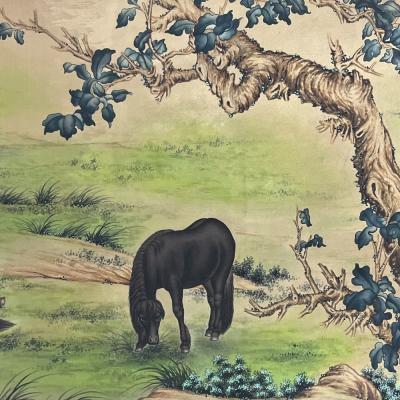

历史溯源的成果同样令人瞩目。通过整合故宫博物院、中国第一历史档案馆等机构的数据库,备案系统已梳理出超过12万条文物流转记录。以书画类藏品为例,平均每件备案作品能追溯到至少3个历史时期的收藏印记,其中35%的作品成功对接上《石渠宝笈》等古代著录信息。

藏家群体的行为转变

点击打开图片链接vv

藏品备案正在改变收藏群体的行为模式。中国收藏家协会的调研显示,2024年主动申请备案的藏家中,78%是出于交易便利的考虑,较2022年提升了41个百分点。在长三角地区,超过60%的古玩店开始优先收购已备案藏品,这个比例在京津冀地区也达到53%。

点击打开图片链接vv

数据还显示出备案行为的连锁效应。完成备案的藏家中,43%在半年内进行了藏品交易,这个数字是未备案藏家的2.8倍。更值得关注的是,通过备案系统实现的民间藏品捐赠数量显著增加,2024年全国民办博物馆接收的备案藏品捐赠达到1.2万件,较上一年增长150%。

点击打开图片链接vv

这些不断刷新的数据,生动展现了藏品备案制度带来的变革。当每件文物都拥有专属的"数字身份证",当科学检测与历史溯源成为交易的标准配置,中国的文物收藏市场正在经历一场前所未有的数字化转型。这种转变不仅让藏品的价值得到更准确的评估,更重要的是,它为文物的传承与保护构建起了一个全新的数字生态。